前回パスアニメーションのチュートリアルについてご紹介しましたが、modoにはもちろんキーフレームアニメーション機能も実装されています。

ただ、modo上でアニメーションをつける際、アニメーションの軌跡が表示されずに、設定しにくいと感じられることもあるかもしれません。パスアニメーションの場合は、パスの元となるカーブはもともとジオメトリですのでビュー上に表示されますが、キーフレームアニメーションはそういうわけにはいかないため、そのフレームあたりでどの値を動いていたのかなどを直感的に把握するのが難しいケースもあるでしょう。

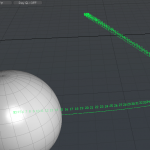

そのようなときには、Matt Cox氏製作のMotion Pathsというスクリプトがお勧めです:

このスクリプトは、文字通りモーションパスを表示させるためのスクリプトになっており、フリーで配布されています↓

Matt Cox 氏製作のスクリプト:Motion Paths

インストールはいたって簡単!

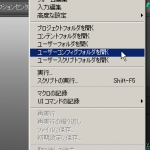

modoを起動し、システムメニュー > ユーザースクリプトフォルダを開くから、ユーザー用のスクリプトフォルダを開きます。ここにダウンロードし解凍した2個のスクリプトを配置するだけ。

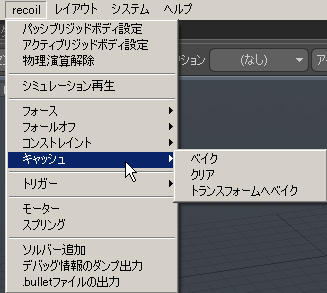

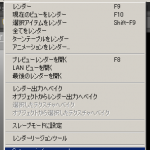

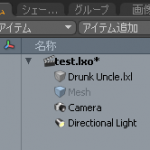

あとはモーションパスを表示したいアイテムを選択し、システムメニュー > 実行から @mc_lxCreateMotionPath.py というコマンドを入力してください。同じく表示をオフにする場合も簡単で、同じようにシステムメニュー > 実行から @mc_lxRemoveMotionPath.py というコマンドを入力するだけです。

表示されるモーションパスには、アニメーションの軌跡だけでなく、パス上にフレームも表示されるため、どのタイミングで、どこに位置しているのかを理解することができるという点でも便利に使えそうですね。

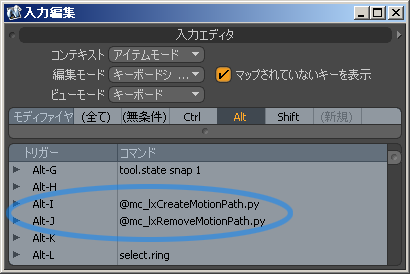

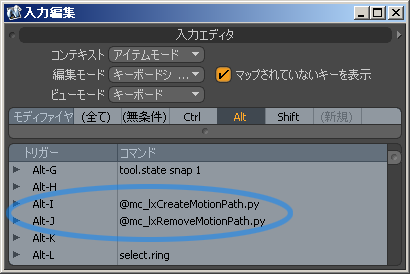

さらに、いちいちコマンドを入力するのが面倒くさい!という方は、キーボードショートカットキーを割り当ててみると良いかもしれません。たとえば、パスを表示するための @mc_lxCreateMotionPath.py コマンドをあるひとつのキーに、パスを非表示するための @mc_lxRemoveMotionPath.py コマンドをまた別のキーに割り当てれば、コマンドを入力することなく、キーを押すだけで表示・非表示を切り替えられるようになります。キーボードショートカットの割り当てはシステムメニュー > 入力編集から行えますので、ぜひ併用してみてください!